2014年2月号掲載

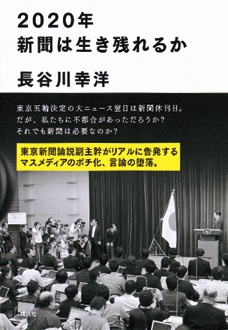

2020年新聞は生き残れるか

著者紹介

概要

権威に弱く、政府に不都合なことは書かない日本の新聞。2000年から12年にかけ、発行部数は全国で約590万部減少した。片や、情報公開の進む今日、公開データを読解する“データ・ジャーナリズム”がスクープを放ち、存在感を増している。果たして、新聞など既存のメディアの存在意義とは? メディアの現状に、事情に詳しい東京新聞論説副主幹が斬り込む。

要約

ジャーナリズムの現実

2020年オリンピック・パラリンピック東京開催が決まった2013年9月8日の翌日月曜日、朝刊はなかった。新聞休刊日だったからだ。

何十年に一度あるかないかの大ニュースだったにもかかわらず、翌朝の新聞はなかった。しかも少数の例外を除いて、業界横並びで、である。

もしもこの時、新聞という業態が発足間もない事業だったとしたらどうか。競って新聞を発行しただろう。読者に新聞の価値を知ってもらう絶好の機会だったからだ。だが、そうはならなかった。

もちろん、新聞社にも言い分はあるだろう。配達員に休みを与えるのは大事なことだ。抜け駆け的なことを許せば、業界の秩序は成立せず、販売店と配達員、社員にしわ寄せがくる可能性もある。

だが、それは新聞社側の事情だ。肝心なのは読者のはず。新聞はいつの間にか、読者より内輪の事情を優先する業界になってしまった ―― 。

デフレの敗戦責任

デフレは、日本経済を15年間にわたって苦しめてきた。

停滞の15年間を、ジャーナリストとして痛みを感じて振り返れば、マスコミはもっと早くからマネーの重要性について指摘すべきだったと思う。

だが、実際には「金融緩和でデフレは脱却できない」説や「日銀はもう十分、緩和している」説が大手を振ってまかり通ってきた。なぜか。

第1に、経済記者が記者クラブ制度の下で日銀の強い影響下にあったからだ。だから、「日銀はよくやっている」という話に流されやすい。

記者が「日銀は強力な金融緩和をしていない」などと書けば、日銀に目を付けられ、特ダネにありつけなくなる。

百歩譲って「日銀はよくやっている」という話を書くとしても、その反対の見解もあるのだから、両論併記くらいは可能だったはずだ。